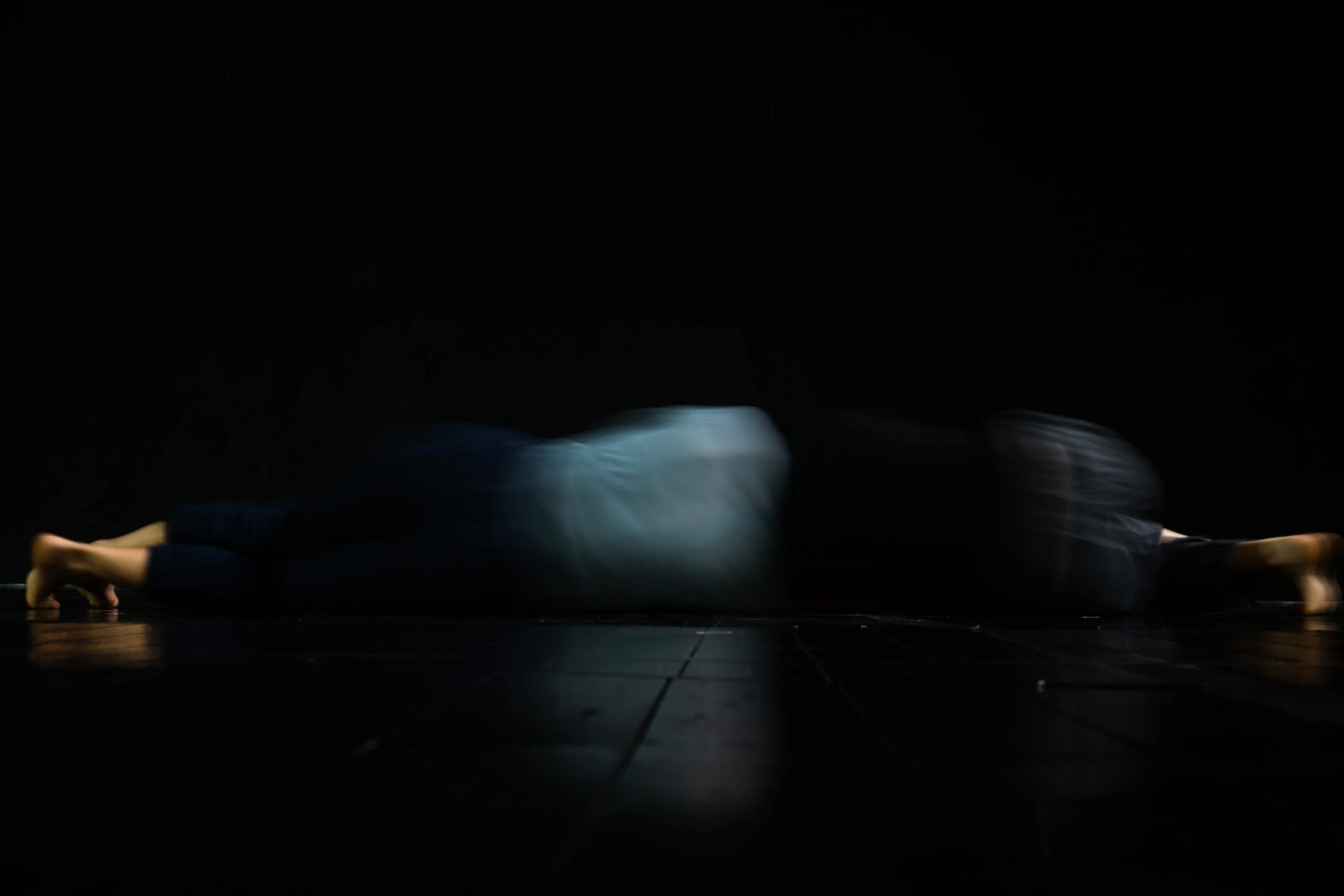

十口无团作品「褶皱 Morphing 」古佳妮专访(上)

无形的 “力” 持续挤压

文 / 韩欣明

从今年上半年开始,十口无团在晓剧场和回剧场进行他们的创排工作,从《迁徙》到《褶皱》,我们总是在剧场遇见,对于他们的工作我们充满好奇,即使阅读了他们的文字简介、看过了他们的排练,还是有很多疑惑期待被解答,于是终于在首演前我们和《褶皱》的编舞古佳妮老师进行了一次专访。

韩:韩昕明 古:古佳妮

韩:《褶皱》这部作品的灵感起点是什么?是源于您某个特定的生活体验,或者是有没有某一个点启发了您,让您有这样的思考?

古:从我个人的层面来说,我其实蛮想做一个以身体为材质(的作品),可以放大一些平时的动作、行为会忽略掉的部分。平时我们会看到一些编舞动作比较多,但会忽略掉为什么要这样做,以及在其中非常细节的情感、情绪,这些细节是会透露人的阅历。所以这次就很想做一个作品,只用非常少的动作,回到人本身很基础的动作例如摸爬滚打走,每个人每天都会用这样的行为去支撑自己的日常生活。这是从身体行为、从肢体出发的一个作品。

此外,我确实感觉到现在太快了,有时候人是跟不上一些安排的,安排太密一环扣一环,必须要跟上才有生存的空间。长此以往人的感受会被剥夺,人也会不太容易在放空放慢的节奏中进行深度的思考。所以我就想通过这个作品进行尝试,把时间都放慢,越来越慢。尝试从身体出发,(观察)在其中有固态、液态的(部分)去做转换的过程。同时我也在思考,我做这个作品不只是从人出发,也是从一种动力、动态的角度去思考如何去动。人动的方式和其生活方式是很有关联的,如何去看待自身与他者的关系,以及自身与环境关系的关联。

作品中会看到有些部分,大家依靠在一起,但好像又互不认识,又不能离开对方,这种相依相存的状态。从我的一个视角切进去,我直接用力来转换,转化成身体,会看到力带来的人和人的关系。有些时候看山石树木也是如此。人们一起行走,就好像一排一排的树。

我的灵感来源是我的身边人和事,我很喜欢发呆,也很喜欢去爬山,在过程中会看树的形状,看山挤压变形的状态,通过对山石、树木、花草的关注,投射到人的情感链接,以及人与他者的联系。

韩:我记得之前看联排时,有一个部分给我印象很深也很让我困惑,就是这些舞者好像想组成全家福,每个人距离很近但又很疏离。所以我在想您所说的“人和他者之间的关系”,好像您之前在《迁徙》里,也是一直是在思考人和人之间、人和物之间以及物和物之间的关系。含有第一人称的感受,同时我们也是带有第三人称观察这种距离感。您能展开讲讲吗?

古:其实比较早期我就有想做一个全家福拍照的画面的想法,有点像我们平时在公园里看到一个家庭在商量决定去哪个景点拍一张照片的状态。在做这个画面时,我内心的想法是很温暖的,就是一张全家福,但是在构建这张全家福时,能看到其中每个人也代表着社会当中形形色色的人,大家带着不同面貌进入这张全家福,会看到有黏腻的部分,也会有消逝的部分,也会有人想操控……这其中有很多人性的体现。

在创作方向上,也和我当时所处的时期有关。我在简介上也写到过,当时俄乌战争开始,我每天关注他们的形势动态,战争其实剥夺了他们的家庭,家庭破碎,孩子走失。在关注这个世界的同时,我感受到人的权利很容易被剥夺。我就试图从这张全家福的开始做片段,好像能看到其中有东西溶解掉,有说不清道不明的混沌的、粘稠的关系在里面,同时又幻化出不同的新的生命、个体的状态……我好像在这个过程中在不断地修复这张全家福,但又怎么都修复不好。

我从2022年开始积累这个作品的素材至今,社会也在发生比较大的变迁,我对当下的人和人之间的关系、社会节奏、科技迅速发展、自由被剥夺等等这些问题比较敏感,有些事物在消失和融化,这些思考会在作品中不断地渗透、慢慢地体现,但我又没有那么愤怒,还是用比较浪漫的态度在看待这个世界。

韩:通常来讲,您创作一部作品的流程是什么样的?

古:我一直在加加减减的。我的创作一开始会有一个内核就是“我要表达什么”,但具体是什么不是特别清晰。有时候一些主题很容易被提出来,不过这一次我想深入的地带是那种模糊不清的、难以用语言描述的。因为我是做身体研究的,所以我觉得能最直接地去阐述、去表达的语言一定是身体。

我开始和几个《迁徙》的舞者从身体素材出发,比如说“慢滚”,要滚成什么样、以怎样的速度,身体的构建从哪里开始,例如从骨骼出发,从胯骨到脊椎到腰椎,怎么能一直进行,如何运用“支点嫁接”来诠释人与人关系平衡与失衡的问题……每个人都有权利,如何运用即是分寸。所以我一直在探索,在身体的层面让很花哨的部分慢慢做减法,回到行为本身。

另外,每一个动作都有“力”的产生,这种“力”在我们生活中是无形的。我前十年都在研究“力”,直到现在。“力”在这个作品中的体现也非常有趣,它变得无形了,看似不太知道“力”从哪里来。以前的作品中“力”都是外显的“力”,这次作品比较难的是把所有的“力”都藏在了里面,内在的“力”被收了起来,我能看到它在有形地变化,这种看不见的“力”才是最可怕的。我感受到现在我们所处的环境,人和人、人和环境之间的“力”不是强烈地撞击,表面看似一切都还好,但有无法言说绵绵的、无形的“力”。所以我选择直接用身体回应,用身体探索。

韩:您为什么选择“褶皱”作为作品名字,它有哪些深层的含义或者您想表达的情感,以及这些含义和您所说的肢体语言的结合?

古:这个名字我起了好久,通常我不是先有一个极大的概念才开始去做作品,而是概念和身体质感同时出发做一些身体的素材,我发现这些素材带来的力量可能比最初概念还强大的时候,我有时就会忘掉这个概念,不用框架去束缚。

如果把创作一个作品比喻成做一件成衣,我这个作品像在做布料、质地,这个质地是非常重要的,每个部分的质地构成了整个作品的“褶皱”,有一种无形的力持续地挤压质地的样貌,这个过程不是一个名词,是一个动词,一直在运行,一直在运动导致“褶皱”。所以我觉得这个词就很符合目前的作品。

(未完待续)

图 樊丛